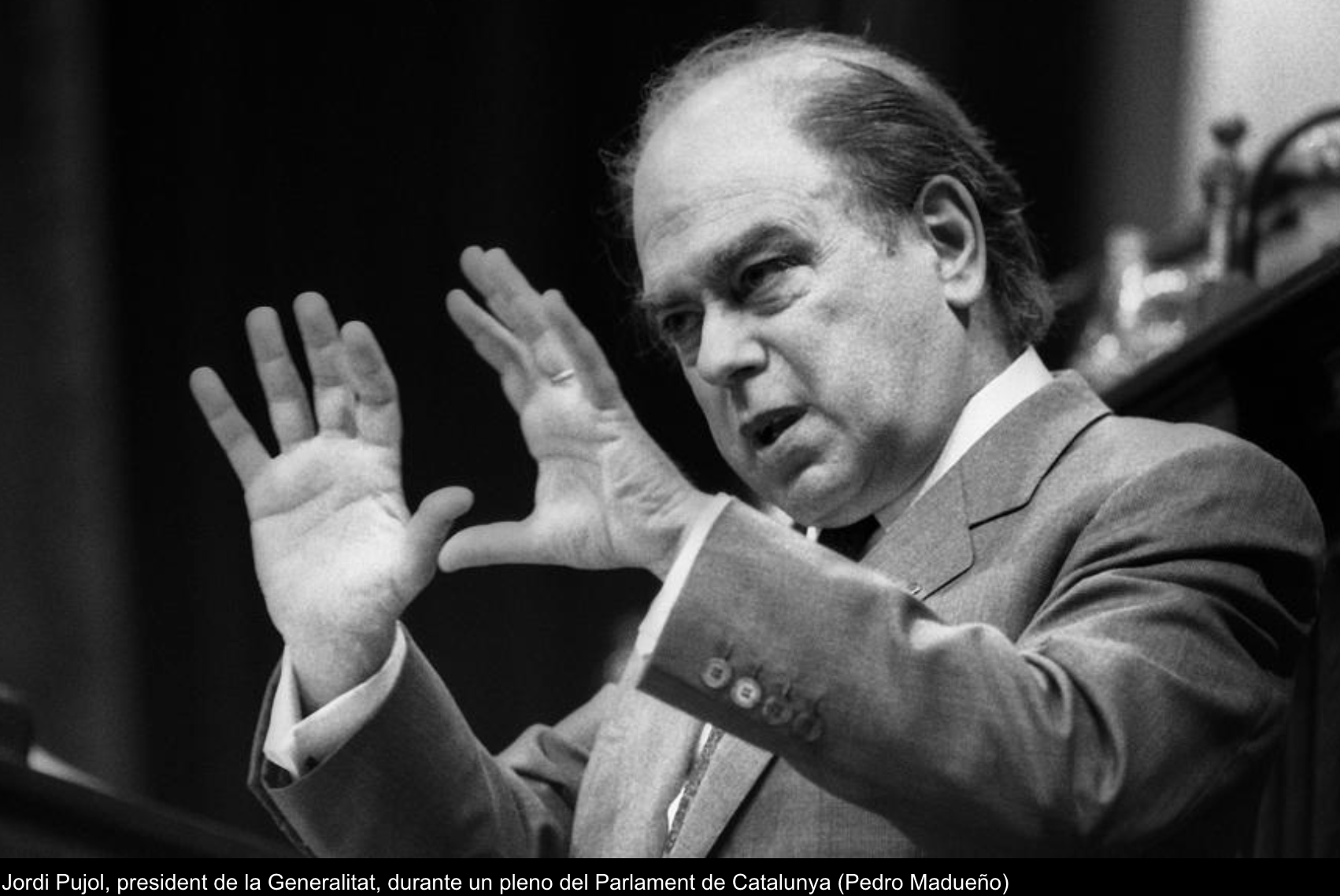

07 jun 2020 Versionador nuevo del viejo catalanismo

La caricatura nos presenta a Jordi Pujol como el tendero que gana elecciones porque sabe tocar la fibra sensible de una mayoría que otros desprecian, con un producto que el mismo líder nacionalista resumió, en 1979, de la manera más costumbrista y mesocrática posible: “Sant Pancraç, doneu-nos salut i feina”. La caricatura, siempre la caricatura, obra de sus adversarios y obra también –hay que remarcarlo– de él mismo, que sabía sacar partido de ella, trastocando la crítica con habilidad de gran malabarista. Hay que decapar la pintura reseca de esta caricatura, para analizar seriamente, con perspectiva, al político catalán más importante del siglo XX. Porque Pujol –guste más o menos– es el dirigente que influye más en la transformación de Catalunya desde las instituciones, el que pesa más en la gobernabilidad española, y el que proyecta de manera más eficaz el hecho nacional catalán al exterior.

Esta caricatura pujoliana (desde el antipujolismo como desde el pujolismo, incluso desde su familia) incluye la estampa vintage de un Pujol ideólogo y doctrinario obsesivo. Nada más falso.

Empieza a ser hora de revisar toda la literatura sobre Pujol, y no sólo por el efecto disruptivo de su demoledora confesión sobre la herencia escondida del abuelo Florenci, que también. Hay que revisar las explicaciones fáciles que hemos construido sobre una figura de altísima complejidad, más difamada que entendida. Solo en el PSUC, con Antoni Gutiérrez Díaz al frente, comprendieron con rigor que el médico que fue banquero era un rival de envergadura.

ç

No, Pujol no es un ideólogo, a pesar de ser un hombre de ideas, con una capacidad sensacional de absorber información y conocimiento, y con una inteligencia especial para conectar conceptos. A diferencia de su admirado Enric Prat de la Riba, el fundador de Convergència no pretendía ofrecer un nuevo corpus ideológico del movimiento catalanista, como lo fue, en 1906, La nacionalitat catalana. Pujol, que lee mucha historia y sabe descodificar todos los cambios sociales y culturales, es un adaptador, un versionador y un modernizador del catalanismo político más que un pensador original. No nos confundamos. Lo que define a Pujol es el centro de gravedad propio de todo líder: la acción. Las ideas tienen un lugar muy importante en su trayectoria, pero solo instrumentalmente, como fundamento del proyecto que es, finalmente, el de alguien que pretende transformar la realidad y quiere hacer política y desplegar políticas. Pujol ha detestado siempre a los diletantes empachados de ideología que son incapaces de arremangarse.

Desde joven, Pujol estaba encaminado a destilar un nuevo programa político a partir de la crítica severa a los errores de la Lliga y la ERC de los años treinta, del europeísmo, de la democracia cristiana y la socialdemocracia, del personalismo comunitario de Péguy y Mounier, del concilio Vaticano II, del análisis de la inmigración, de la observación de las clases medias, y absorbiendo muchas de las ideas de Jaume Vicens Vives y Pierre Vilar, entre otros. De todo ello manará una síntesis eficiente, que no será más que una puesta al día del nacionalismo catalán. El pujolismo no es un sistema de ideas articulado, es una versión del catalanismo político ligada a la estrategia concreta de un líder, que combina hábilmente relato y acción.

Pujol, sin embargo, no tenía bastante con todo eso. Rebozó sus discursos con una mística muy genuina (ya la encontramos en sus escritos de prisión) y también con constantes digresiones moralistas que hicieron de él un president peculiar, con la manía de representarse como un coach espiritual laico. Es este papel simbólico –no su enorme obra de gobierno– lo que queda fulminado tras la confesión del 25 de julio del 2014.